コース設定 Course

目標にあわせて最適なコースを設定

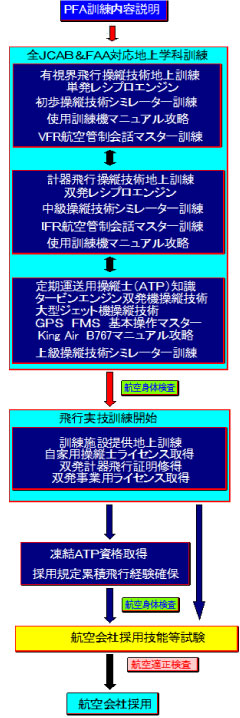

パシフィックフライトアカデミーには、高等学校卒業以上の学歴があり、JCAB・FAAの航空身体検査に合格する人なら誰でも(目的により年齢制限があります)入学できます。

まず、訓練生のさまざまな目的(エアラインパイロット、航空大学学位取得、趣味など)と現在までの学歴やスキルを加味し、今後の訓練の指針とそのカリキュラムや費用などを決定するために面談をおこないます。

面談の内容を考慮してそれぞれの訓練生に最適なコース

- ・ エアラインパイロット採用試験対策コース

- ・ 航空大学学位取得コース

- ・ 事業用・自家用パイロット養成コース [飛行機・ヘリコプター]

- ・ 航空大学校受験コース

とカリキュラム、留学先を決定。

必要なライセンス取得と目標に向かって訓練を開始します。

自家用ライセンス

有視界飛行(VMC)における航空機の基本的な知識と操縦方法・航空管制英会話などを修得する事を目的とします。

もっとも重要な課程であり日米合計200時間以上におよぶ地上訓練教育・80時間以上のシミュレーター訓練と70時間以上の実技飛行訓練時間を要します。

計器飛行証明

非有視界状況(IMC)下における安全・確実な航空機の運航を可能とする資格です。この時期に手を抜くといわゆるペーパーパイロットにしかならず、非常に大切な訓練といえるでしょう。

訓練時間は地上訓練日米合計時間以上、日米合計150時間のシミュレーター訓練、120時間以上の実技飛行訓練を想定しています。

事業用ライセンス

日本国内においてエアライン採用試験や航空大学入学試験に匹敵する学歴(学位)を未取得の方は、米国航空大学学位取得を以って日本航空大学もしくは各エアライン採用試験にチャレンジすることになります。

訓練生の学歴により、このFAAライセンスの取得が米国航空大学の単位となり必須となります。

多発機限定

発動機が2つ以上の多発機は単発機と基本的に操縦は同じですが、可変ピッチプロペラ(プロペラのひねり角を、離陸時・巡航時に機内から最良の性能が得られる角度に調整可能なプロペラ)の使用や発動機故障の緊急時対策など、旅客機操縦基礎につながる操縦技術理論や技術を身に付ける事が目的です。

凍結ATPL(CPL/IR) (定期輸送用操縦士資格)

凍結ATPLの概念は、ICAOにはいまだありませんが、多くの国々がパイロット養成期間の短縮を目的に導入しています。

エアラインなどの定期便のパイロットを目指す訓練生は、これに対する知識を少しでも早い段階で精査し必要知識の範囲とその量を確認する必要があり、それらの知識を活用して自家用・計器飛行・双発・事業用・タービンエンジンの実機訓練を開始するべきです。

またこれらに必要なAdvance Pilot Maneuver(上級操縦技術)は自家用などの基本操縦技術とは異なるため、プロパイロットを目指す訓練生は自家用ライセンス取得のための初期のフライト訓練時から、これらの技術を取り入れた操縦訓練を行ない飛行時間を積み重ねるべきです。

航空大学校受験コース

日本唯一のパイロット養成専門機関、航空大学校受験、合格を目的としております。

全体の倍率は9倍程度と言われていますが、第一関門の1次試験は例年2倍と約半分の方に絞られます。そして、航空大学校入試に対応した問題集は市販のものでは2,3年前の過去問を集約したものしかなく完全に網羅しているとは言えません。

そして1次試験対策をしていると必ず直面する問題がその試験範囲の広さです。航空大学校の公式の出題範囲として次のように記されております。

- ・ 総合Ⅰ:操縦士として必要な判断・処理能力(計算処理,空間認識,確率,資料の読取等)及び自然科学の基礎的知識についての試験をマークシート方式で行います。

- ・ 英語:読解、語彙、熟語、リスニングについて行います。

- ・ 総合Ⅱ:時事問題を含む社会常識及び数学(数と式,二次関数,二次方程式,三角比,三角関数,指数関数,対数関数,微分,積分,平面図形,ベクトル等),自然科学(気象,力学,熱力学,波動,電気と磁気等)の一般知識を問う試験をマークシート方式で行います。

多くの方が特に苦手とされる総合2に関しては出題範囲はかなり広く、また総合Ⅰに関しては毎年予想が難しいとされています。そしてそれを網羅しようと毎年かなり前からコツコツと地道に準備される方ではやはり無駄な受験勉強をされている事が多いのが現状です。

そこで、pfaでは総合Ⅱにおいては理系だけでなく文系にもわかりやすくまとめた全10回のテキスト、またそこからの弱点克服。また総合Ⅰに関しては各人の弱点を判断しそれぞれ的確な類似問題、解説を行っております。

また、2次試験の身体検査の対策はもちろんの事、3次試験の操縦適性検査においては3台のフライトシミュレータを常設しておりいつでも対策可能となります。

宿泊施設

国内学習時に他府県から参加される方の短期宿泊施設を併設しています。価値の高い実技訓練を実現するため、パシフィックフライトアカデミーが提供する渡米事前学習の充実は絶対条件となります。集中した自己学習が可能となるよう、すべて個室・バス・トイレ・家具・ランドリーなど設備しており、入校後すぐに学習に集中できます。

訓練費用について

当校は、事前にお見積りを立てるため、勉強中に想定外の費用をご請求するようなことはありません。

費用は地上訓練費(日本)・飛行訓練費(米国)に分かれますが、一度ではなく別々にお支払い頂きます。